“C’è chi si mette degli occhiali da sole, per avere più carisma e sintomatico mistero”, cantava Battiato nel 1981.

Oggi, gli “occhiali da sole” che molti indossano sono i “quanti”: costellazioni quantiche, meditazione quantica, tarocchi quantistici, dieta quantica… Basta scrivere “quantico” su un motore di ricerca per trovare di tutto. Ma cosa fa la fisica dei quanti che vuole avere più carisma e sintomatico mistero? sembra che guardi verso il Tao.

Nel 1975, Fritjof Capra pubblica The Tao of Physics, dove esplora le somiglianze tra il pensiero orientale e la fisica moderna. Capra suggerisce che i “principi del Tao”, come unità, polarità e dinamismo (rappresentati dal simbolo taijitu), riflettano alcuni concetti della meccanica quantistica, dove dualità e incertezza sono intrinseche alla realtà subatomica.

La pubblicazione di The Tao of Physics non fu accolta con unanime entusiamo. I detrattori lo criticarono aspramente, ritenendo che Capra avesse preso troppa libertà nel collegare la fisica moderna a concetti spirituali, rischiando di banalizzare sia la scienza sia il pensiero orientale.

Un altro esempio è il saggio “Quantum Gravity and Taoist Cosmology” di Steven M. Rosen (2017), che propone come la cosmologia taoista, con il concetto di yin e yang, possa offrire un quadro alternativo per interpretare la struttura dell’universo.

Va detto che queste sono per lo più speculazioni. Non hanno influenzato in modo significativo la fisica moderna, né hanno aggiunto o tolto nulla al pensiero taoista o alla cosmologia cinese.

Fotoni Yin-Yang?

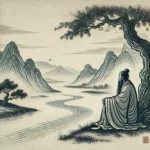

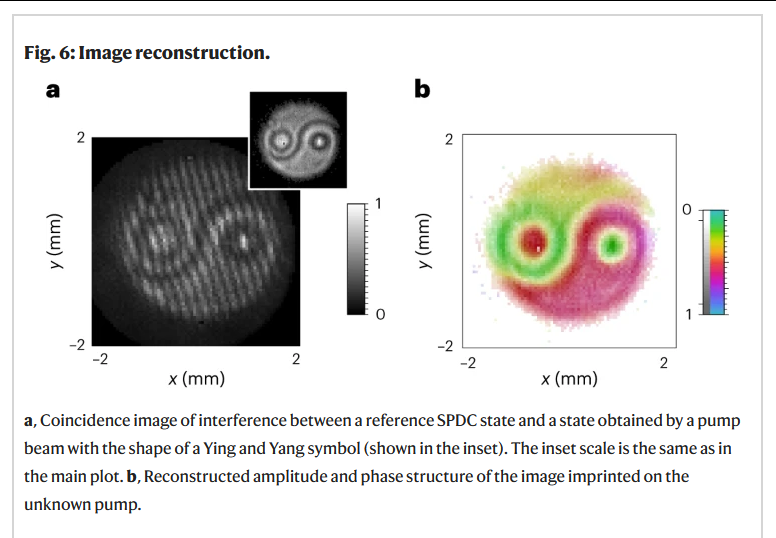

Le cose si fanno interessanti nel 2023, quando su Nature Photonics viene pubblicato uno studio intitolato “Interferometric imaging of amplitude and phase of spatial biphoton states”. Questo articolo descrive un esperimento in cui due fotoni entangled vengono visualizzati con una tecnica innovativa chiamata olografia digitale bifotonica. L’immagine ottenuta, sorprendentemente, ricorda il simbolo del taijitu, o yin-yang.

Questa tecnica permette di “fotografare” l’interferenza tra due fotoni entangled, rappresentando graficamente le loro proprietà quantistiche, come la polarizzazione e la quantità di moto. La somiglianza con il simbolo yin-yang non è solo una scelta estetica o una costruzione interpretativa: il pattern emerge direttamente dai dati sperimentali. È il risultato dell’interferenza naturale delle proprietà dei fotoni, catturata da una fotocamera ad altissima risoluzione temporale, capace di registrare le coincidenze tra i fotoni entangled in tempo reale.

Correlazioni

Il simbolo del taijitu, o yin-yang, si è sviluppato nella forma che conosciamo durante la dinastia Song (960-1279 d.C.) e rappresenta alcuni dei principi fondamentali dell’antica cosmologia cinese, che deriva, fondamentalmente, dall’osservazione dei processi naturali. Possiamo riassumere tali principi in:

- Dualità e complementarità

- Interconnessione

- Equilibrio dinamico

- Mutua creazione e trasformazione

Esiste per ognuno di questi principi una corrispondenza con il fenomeno osservato? l’ho chiesto a ChatGPT, ecco la risposta:

- Mutua creazione e trasformazione: Ogni misurazione di uno dei fotoni entangled influenza l’altro, creando istantaneamente una nuova configurazione di stato. Questa continua trasformazione riflette l’idea taoista che le forze opposte si generano a vicenda e si adattano l’una all’altra.

- Dualità e complementarità: Come yin e yang, le proprietà dei fotoni entangled sono opposte ma complementari. Se un fotone ha una certa polarizzazione, l’altro avrà automaticamente la polarizzazione opposta, mantenendo una connessione intrinseca.

- Interconnessione: Nell’entanglement, i fotoni mantengono una connessione istantanea: la misurazione di uno influenza istantaneamente l’altro. Questo richiama il concetto taoista di yin-yang, dove ogni forza contiene l’essenza dell’altra.

- Equilibrio dinamico: I fotoni entangled esistono in una sovrapposizione di stati fino alla misurazione, rappresentando un continuo equilibrio dinamico, proprio come lo yin e lo yang si alternano in un ciclo perpetuo.

Ma per quanto io abbia apprezzato gli sforzi di ChatGPT, che è molto bravo a trovare correlazioni, stiamo pur sempre sovrapponendo un modello molto generale, quello del taijitu, con un fenomeno specifico. Come è noto, il modello yin-yang si applica ad una infinità di fenomeni: notte-giorno, freddo-caldo, femminile-maschile, terra-cielo, ecc ecc ecc. L’antica cosmologia cinese possiede modelli correlativi interpretatiti estremamente sofisticati, anche se in questo caso specifico, la coincidenza tra la forma del simbolo e l’immagine del fenomeno è indubbiamente suggestiva.

Simbolica-mente

Il punto evidente, su cui penso vale la pena riflettere, è questo: da un lato, abbiamo un simbolo che rappresenta principi cosmologici generali derivati dall’osservazione dei fenomeni naturali; dall’altro, un fenomeno quantistico (naturale) che sembra riflettere quegli stessi principi, assumendo una forma visiva simile al simbolo stesso.

Forse la domanda che non sorge spontanea è: esistono altri simboli che esprimono principi universali in cui esiste una corrispondenza tra forma e funzione in fenomeni naturali, microscopici o macroscopici?

Ecco alcuni esempi:

1. Il Cerchio: Armonia e Continuità

Il cerchio è un simbolo antichissimo, presente in quasi tutte le culture del mondo, dalla ruota solare ai mandala orientali, fino ai cerchi di pietra nei siti megalitici. Simboleggia l’unità e l’infinito, poiché non ha né inizio né fine. Ma questa forma non è solo simbolica; la vediamo in natura e in molti fenomeni fisici. Alcuni esempi:

- Macroscopici:

- Il sole, la luna, i pianeti e molti corpi celesti hanno forme circolari (o sferiche in 3D) per via della gravità, che tende a modellare i corpi celesti in modo uniforme.

- I vortici e le onde concentriche che si creano quando un oggetto cade nell’acqua rappresentano una propagazione radiale, dove la simmetria circolare riflette l’energia che si espande in tutte le direzioni.

- Microscopici:

- Anche a livello atomico, sebbene gli elettroni non ruotino intorno al nucleo in orbite circolari come nei vecchi modelli planetari, l’idea di simmetria circolare (o sferica) resta valida per descrivere le probabilità di distribuzione degli elettroni intorno al nucleo, come nelle orbite “sferiche” degli orbitali s.

2. La Spirale: Crescita e Dinamismo

La spirale è un altro simbolo che troviamo sia in natura sia in molte rappresentazioni culturali e spirituali. Essa rappresenta crescita, evoluzione e ciclicità.

- Macroscopici:

- La spirale si trova in molte forme naturali: dalle conchiglie dei molluschi ai cicloni, fino alle galassie a spirale.

- Le corna di alcuni animali, come i montoni, seguono la proporzione aurea, una spirale logaritmica, che è legata alla crescita e alla ripetizione di un modulo.

- Microscopici:

- A livello microscopico, la doppia elica del DNA è una struttura a spirale, una delle rappresentazioni più iconiche della vita stessa. La forma a spirale non è casuale, ma permette al DNA di contenere una grande quantità di informazioni in uno spazio ridotto, e al contempo di essere flessibile per la replicazione e la riparazione.

3. L’Esagono: Ordine Naturale e Stabilità

L’esagono è un’altra forma geometrica ricorrente, che rappresenta equilibrio, stabilità e ottimizzazione dello spazio.

- Macroscopici:

- Le celle degli alveari sono esagonali, perché questa forma permette un uso efficiente dello spazio e della cera, risultando in una struttura stabile e duratura.

- I fiocchi di neve assumono forme esagonali a causa delle proprietà molecolari dell’acqua che, congelandosi, crea schemi di simmetria a sei lati.

- Microscopici:

- Nel reticolo cristallino del grafene, gli atomi di carbonio si dispongono in una struttura esagonale, formando uno dei materiali più resistenti e leggeri conosciuti.

Forma e funzione

L’idea di una corrispondenza tra forma e funzione, dove la rappresentazione simbolica (yin-yang) rispecchia principi applicabili a fenomeni quantistici osservabili, è certamente interessante, ma forse non così eccezionale.

Che si tratti di coincidenze, corrispondenze o correlazioni, sembra chiaro che forma simbolica e funzione fisica possano rispondere a strutture intrinseche della realtà.

I simboli sono strumenti potenti di comprensione della realtà, poiché condensano in immagini o segni significati complessi che altrimenti sarebbero difficili da esprimere a parole. Essi permettono di esplorare le dimensioni più profonde dell’esperienza umana, collegando il visibile all’invisibile, il concreto all’astratto.

Occhiali da sole

Alla fine, chiedersi come i cinesi di mille anni fa siano riusciti a rappresentare “intuitivamente” un principio che la scienza moderna inizia solo ora a visualizzare è una speculazione affascinante, ma sterile. Dopotutto, tentare di sovrapporre due modelli interpretativi della realtà — scienza e metafisica — può sembrare suggestivo, ma questi due approcci, pur avendo come oggetto comune la realtà, differiscono profondamente nei metodi e nelle finalità. Tuttavia, è indubbio che questa riflessione ci offra l’occasione per riscoprire il potere di alcuni simboli: strumenti che ci permettono di mediare tra ciò che possiamo spiegare e ciò che resta avvolto in un sintomatico mistero.

Bibliografia

- Carl Gustav Jung – Man and His Symbols (1964)

Jung esplora il ruolo dei simboli nell’inconscio collettivo e nella psiche individuale. Secondo Jung, i simboli hanno il potere di rivelare archetipi universali e rappresentano un ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. - Ernst Cassirer – An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture (1944)

Cassirer, filosofo neokantiano, descrive l’essere umano come animal symbolicum, cioè come creatura che vive e comprende il mondo attraverso simboli. Il suo saggio offre una riflessione approfondita su come i simboli strutturano la realtà culturale e influenzano la percezione umana. - Mircea Eliade – The Sacred and the Profane: The Nature of Religion (1957)

Eliade analizza il simbolo nel contesto della religione, mostrando come esso permetta all’uomo di accedere a una dimensione del sacro e di dare significato al mondo. I simboli religiosi, secondo Eliade, collegano il piano del reale con quello del trascendente. - Roland Barthes – Mythologies (1957)

Barthes esamina il ruolo dei simboli nella cultura popolare e svela come il mito e il simbolo operino nella costruzione della realtà sociale. I simboli, nella sua analisi, non solo riflettono ma creano significati che influenzano la percezione collettiva. - Claude Lévi-Strauss – The Savage Mind (1962)

In quest’opera fondamentale, Lévi-Strauss esplora il pensiero simbolico delle culture “primitive” e il modo in cui esse costruiscono la realtà attraverso miti e simboli. Il simbolismo, per Lévi-Strauss, è un linguaggio universale attraverso il quale tutte le culture cercano di comprendere il mondo. - Umberto Eco – A Theory of Semiotics (1976)

Eco offre una teoria sistematica dei segni e dei simboli, mostrando come essi siano essenziali per la costruzione di significati e per la comprensione della realtà. Questo testo è una base fondamentale per chi vuole approfondire la semiotica e l’interpretazione dei simboli. - Joseph Campbell – The Hero with a Thousand Faces (1949)

Campbell esplora il potere dei simboli mitologici e archetipici, dimostrando come il simbolismo del viaggio dell’eroe ricorra in diverse culture e come esso rappresenti un percorso di crescita e comprensione del mondo. Questo libro è una lettura chiave per comprendere il potere dei simboli narrativi. - Fritjof Capra – Il Tao della fisica: Un’esplorazione dei paralleli tra la fisica moderna e il misticismo orientale (1975)

Capra collega i simboli e le intuizioni del misticismo orientale alle scoperte della fisica moderna, proponendo una visione unificata della realtà. Questo testo esplora come le immagini e i concetti simbolici del Taoismo e del Buddhismo trovino corrispondenze nella fisica quantistica e nelle teorie cosmologiche, mostrando un approccio integrato alla comprensione del mondo.

Linkografia

- Interferometric imaging of amplitude and phase of spatial biphoton states

- Quantum ‘yin-yang’ shows two photons being entangled in real-time

- Unveiling the Quantum World: Scientists Capture Quantum Entanglement of Photons in Real-Time

- Visualizing the Mysterious Dance: Quantum Entanglement of Photons Captured in Real-Time

- Quantum Gravity and Taoist Cosmology: Exploring the Ancient Origins of Phenomenological String Theory